来源:化学工程学院 日期:2025-04-19 作者:姚楠 浏览量:

在全球能源转型与科技创新驱动下,高效照明、精准传感及公共安全等领域对先进功能材料的需求愈发迫切。传统照明技术存在色温高、显色性能不足等问题,白光LED因缺失红光成分而导致显色指数(CRI)普遍低于80,且商用绿色荧光粉化学稳定性差;复杂环境下的非接触式测温技术也需突破现有材料灵敏度低与热稳定性差的瓶颈;刑侦领域潜指纹识别面临复杂基底适应性差、细节分辨率不足的挑战。稀土离子激活的荧光材料凭借独特光学特性,成为破解上述多领域技术瓶颈的核心方向。

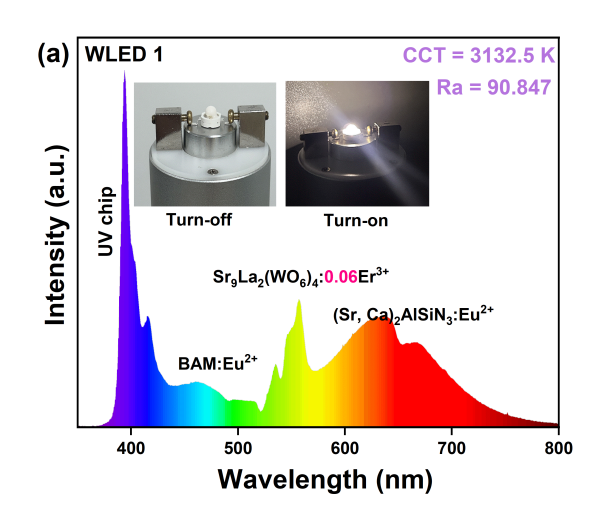

针对上述痛点,贵州理工学院化学工程学院科研团队成功合成Er3+激活的荧光材料,实现在固态照明、非接触式温度传感及刑侦指纹显影的“三功能协同应用”。研究团队采用紫外芯片激发策略,将其与商用蓝粉、红粉结合,制备出高性能pc-LED器件。该器件在395 nm紫外激发下可产生CRI接近94、色温适中的高质量白光,色坐标精准落于白光区域。这一突破显著提升了LED的显色性能,尤其适用于博物馆照明、影视拍摄等对色彩还原要求极高的场景。

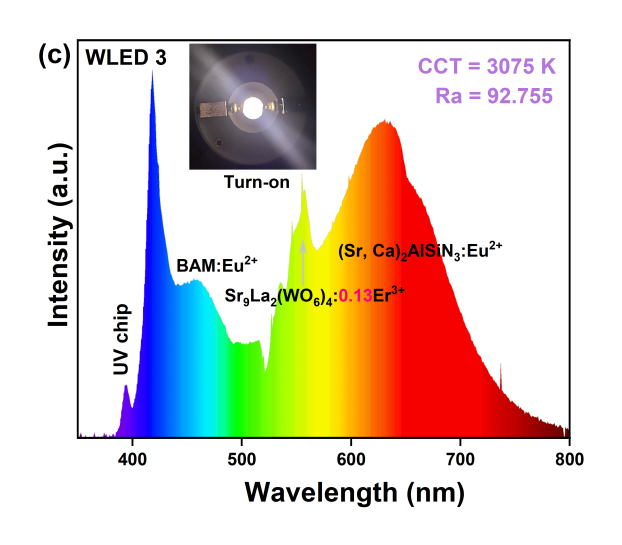

图1 pc-LED器件的电致发光光谱与不同工作电流下的热成像

基于荧光强度比(FIR),该荧光材料在298-523 K温度范围内表现出优异的温度响应特性。其绝对灵敏度在523 K时达4.6222% K-1,相对灵敏度在348 K时达2.5385% K-1,均优于多数同行报道研究。通过红外热成像监测发现,器件在300 mA驱动电流下温度稳定在113°C,断电后迅速恢复室温,展现出卓越的热稳定性。这种非接触式测温技术可广泛应用于工业设备实时监控、医疗仪器精准控温等领域,为极端环境下的温度监测提供了新方案。

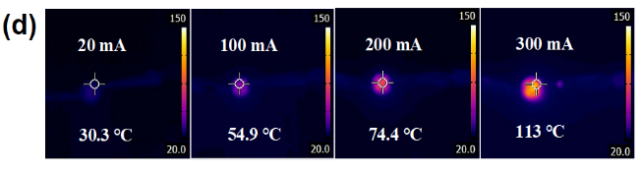

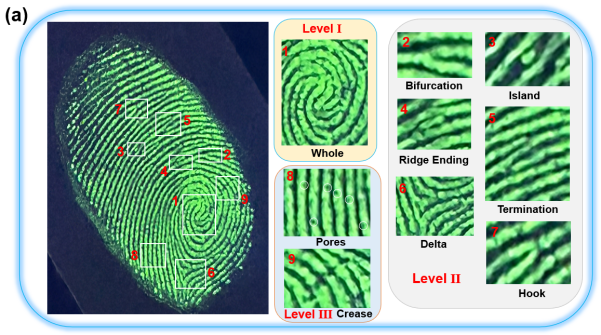

研究团队首次将该荧光粉体应用于潜指纹(LFP)可视化领域。在365 nm紫外激发下,可清晰呈现出指纹的1-3级特征(包括汗孔、分叉等),分辨率和对比度可对标纳米级,且在玻璃、塑料、纸等多基底均适用,可在复杂犯罪现场快速取证。与传统显影剂相比,其颗粒尺寸(微米级)远小于指纹脊线宽度,且无需化学处理即可实现 “即显即检”,为刑侦技术提供了高效、无损的新工具。

图2潜指纹的1-3级特征和不同基底上的可视化图像

研究成果以“Near-ultraviolet trigger Er3+activation green trifunctional material for solid-state lighting, forensic fingerprint analysis and optical temperature sensing”为题发表于国际化学领域权威期刊Journal of Colloid and Interface Science(Top期刊,中科院1区,IF=9.4)。论文第一作者为贵州理工学院化学工程学院韦超/张杰,通讯作者为冉景榆教授/苏向东研究员。该研究获得国家自然科学基金项目(52268001)、贵州省科技计划项目(黔科合基础-[2024青年362])、贵州省教育厅自然科学研究项目(QJJ[2023] 022,QJJ[2023] 077)的支持。

一审:林春燕

二审:巫敏

三审:李朋