审核评估

来源:机械工程学院 日期:2025-07-25 作者:机械工程学院 浏览量:

编者按:贵州理工学院坚持立德树人根本任务,以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,遵循“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”方针,着力巩固本科教学中心地位,创新教育教学模式,全面提升本科人才培养质量。为全面展示本科教育教学成效,从今日起,小理推出“本科教育教学审核评估学院巡礼”专栏,展示各学院本科教育教学的经验举措、特色亮点,共同推动学校本科教育教学高质量发展。今天我们一起走机械工程学院。

学院介绍

机械工程学院是贵州理工学院最早成立的学院之一。面对新一轮科技革命与产业变革,学院围绕“四新”主攻“四化”,围绕省委、省政府“富矿精开”“六大产业基地”发展战略,深化产教融合、强化课程思政、创新实践育人。学院以一流专业建设为抓手,积极构建“夯基·强实·革新·智造”育人体系,成果显著。

机械工程学院拥有贵州省级重点支持学科机械制造及其自动化,设有机械设计制造及其自动化(国家一流本科专业建设点)、智能制造工程(新工科专业)和机械电子工程3个本科专业。2023年获批贵州省教育厅工程研究中心1项,2025年获得首批理工类科技小院(贵州航天地面装备智能制造科技小院)授牌。学院现有教职工36人,其中正高4人、副高7人,博士12人,在读博士研究生6人,校外兼职硕士生导师5人,入选教育部新世纪人才1人,贵州省核心专家1人,贵州省“十层次”创新型人才1人,贵州省“百层次”创新型人才1人,中国青年科学家贵州省候选人1人,中组部“西部之光”人才1人、省级“金师”(教学名师)2人,另聘有企业高级专业技术人员10人。

建设理念

以国家一流专业为引领、构建“传统+新兴”专业矩阵。机械工程学院以传承与创新为驱动,精心打造“传统专业焕新+新工科专业崛起”特色专业格局。以机械制造及其自动化、机械电子工程两个传统专业为基础,紧跟时代发展,融入“智能制造工程”新工科专业及“高端装备制造”微专业,推动专业紧扣工业4.0与“双碳”战略,培育未来人才。学院积极构建“夯基·强实·革新·智造”四位一体课程体系,依托工程研究中心、科技小院等平台服务国家一流专业建设,提供从基础知识、技能训练到前沿科技创新的全方位培养路径,并通过实施“目标导向—过程监控—持续改进”质量保障体系,助力学生知识、能力、素质全方位提升。

建设举措及成效

1 立德树人夯基铸魂

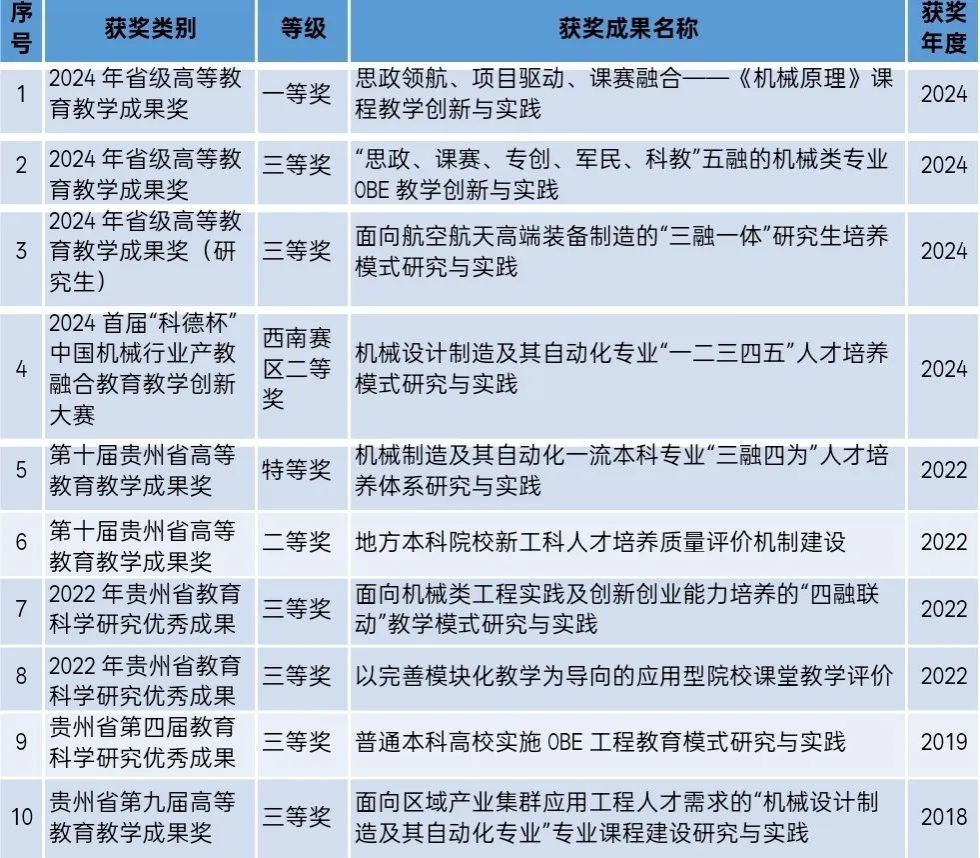

机械工程学院坚持党的全面领导,强化党建与思想政治工作,始终将立德树人成效作为检验学院一切工作的根本标准,强调把思想政治工作贯穿教育教学全过程。高度重视课程思政,引导学生树立高远志向,成为有理想、有本领、有担当,德智体美劳全面发展的应用型高级技术人才。获批《工程制图》、《机械原理》、《机械设计基础》、《机械制图》省级金课4门,省级本科教学成果奖9项,省级研究生教学成果奖1项,省级教改项目近20项,获校级黄大年教学团队2个。

《数控机床与编程》《机械原理》《工程制图1》《机械设计基础》获课程思政示范课程,机械设计制造及其自动化专业获课程思政示范专业,《机械原理》课程思政教学案例获第三届“智慧树杯”课程思政示范案例教学大赛一等奖。获批校级、省级课程思政教改教研课题6项。

2 竞赛实习强化实践

坚持“学生中心”及“成果导向”的工程教育理念,加强实习实践与创新创业竞赛,让学生在收获专业知识的同时提升专业技能。在实习过程中,通过企业导师与校内导师的协同指导,不仅传授专业技能,更注重让学生感受职业道德、工匠精神,让学生在真实的工作场景里体会责任与担当、职业荣誉感与成就感。同时以高水平学科竞赛为“主战场”,大力开展“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的策略,以培养综合素质高、创新理念强的应用型人才为“主目标”,持续提升人才培养质量。近五年累计获得国家奖70余项,省奖200余项。其中,教育部榜单上全国大学生学科竞赛总计获奖84项。

3 内培外引优化师资

学院通过聚焦价值引领、实践导航、机制保障、项目培育等措施,全面提高教师教学能力。校外兼职硕士生导师5人,入选教育部新世纪人才1人,贵州省核心专家1人,贵州省“十层次”创新型人才1人,贵州省“百层次”创新型人才1人,中国青年科学家贵州省候选人1人,中组部“西部之光”人才1人、省级“金师”(教学名师)2人,另聘有企业高级专业技术人员10人。

4 科技服务智能制造

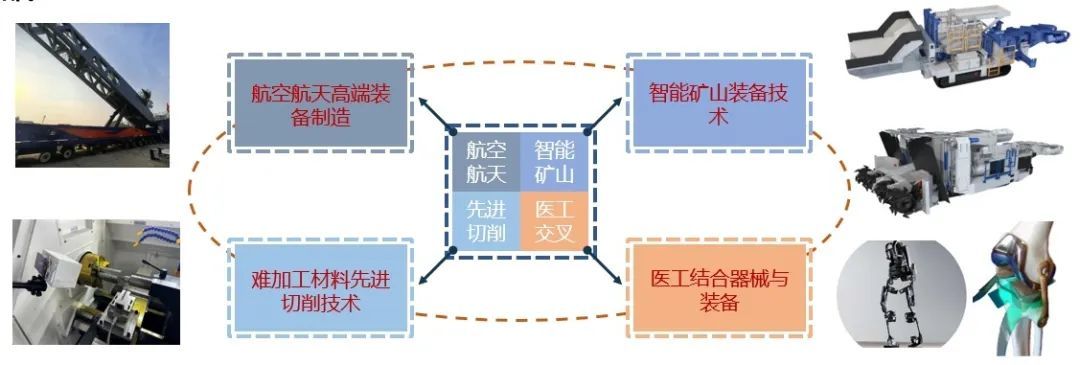

专任教师积极投身于科学与工程研究,在专业素养提升与科研水平上得到广泛提升,主要在航空航天高端装备制造、智能矿山装备技术、难加工材料先进切削技术、医工结合器械与装备等领域开展研究并获得优秀成绩。

近五年,学院教师共承担国家级项目15项、省部级项目20余项,经费2000余万元。各类科研成果获奖10项。发表学术论文200余篇,三大检索收录50余篇,获专利50余项;出版教材8部,专著4部。

一审:姚楠

二审:巫敏

三审:李朋